Art. 107 CPP: o que diz sobre suspeição de autoridade policial

A imparcialidade das autoridades públicas é um princípio para a credibilidade do sistema de justiça. Quando essa imparcialidade está em risco, a legislação brasileira prevê mecanismos de proteção, como a suspeição.

Um dos dispositivos legais mais relevantes nesse contexto é o art. 107 CPP, que trata da atuação das autoridades policiais no inquérito. Embora o inquérito seja uma fase pré-processual, ele deve ser conduzido com ética e isenção.

Neste artigo, você vai entender o que diz o art. 107 CPP, o que configura suspeição, as diferenças entre suspeição e impedimento, as situações legais que exigem a declaração de suspeição e quais são as implicações práticas dessa conduta. Além disso, saiba como funciona o inquérito policial e o valor probatório de suas provas, além de discutir o conceito de extinção da punibilidade.

O que diz o artigo 107 do CPP?

O artigo 107 do CPP regula a atuação das autoridades policiais no inquérito, impedindo que sejam formalmente contestadas por suspeição, mas exigindo que se afastem por iniciativa própria quando houver motivo legal.

Art. 107 do CPP – Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.

Na prática, isso significa que o investigado não pode apresentar uma exceção de suspeição contra o delegado ou outra autoridade policial durante a fase de inquérito. No entanto, caso existam vínculos pessoais, interesses ou circunstâncias que comprometam sua imparcialidade, a própria autoridade tem o dever de reconhecer a situação e se declarar suspeita.

Esse dispositivo garante que, mesmo em uma fase preliminar e de natureza inquisitiva, como é o inquérito policial, exista um controle ético sobre a atuação das autoridades envolvidas, protegendo a credibilidade do processo desde seu início.

O que é suspeição?

Suspeição é a dúvida legítima sobre a imparcialidade de uma autoridade que atua no processo ou no inquérito. Trata-se de um mecanismo jurídico que visa afastar juízes, membros do Ministério Público ou autoridades policiais quando há indícios de que seu julgamento ou conduta pode ser influenciado por fatores pessoais, emocionais ou relacionamentos com as partes envolvidas.

Esse instituto tem como objetivo preservar o devido processo legal e o princípio da imparcialidade, assegurando que nenhuma das partes seja prejudicada pela condução enviesada de uma investigação ou julgamento.

No âmbito do inquérito, embora não se admita a arguição formal contra autoridades policiais, como delegados, a própria legislação impõe o dever de autodeclaração de suspeição quando houver motivo legal, como prevê expressamente o art. 107 do CPP.

Qual a diferença entre suspeição e impedimento?

A diferença entre suspeição e impedimento está no tipo de vínculo e no grau de subjetividade da relação com o caso. Assim, o impedimento é objetivo e legalmente fixado; a suspeição é subjetiva e envolve fatores pessoais.

Enquanto o impedimento decorre de situações claras e taxativas previstas na lei, como parentesco direto com uma das partes ou ter atuado como advogado no processo, a suspeição envolve relações emocionais ou interesses que possam interferir na imparcialidade, como amizade íntima, inimizade ou interesse econômico.

O impedimento é automático e, uma vez identificado, obriga o afastamento da autoridade. Já a suspeição pode ser arguida por uma das partes ou declarada voluntariamente pela própria autoridade.

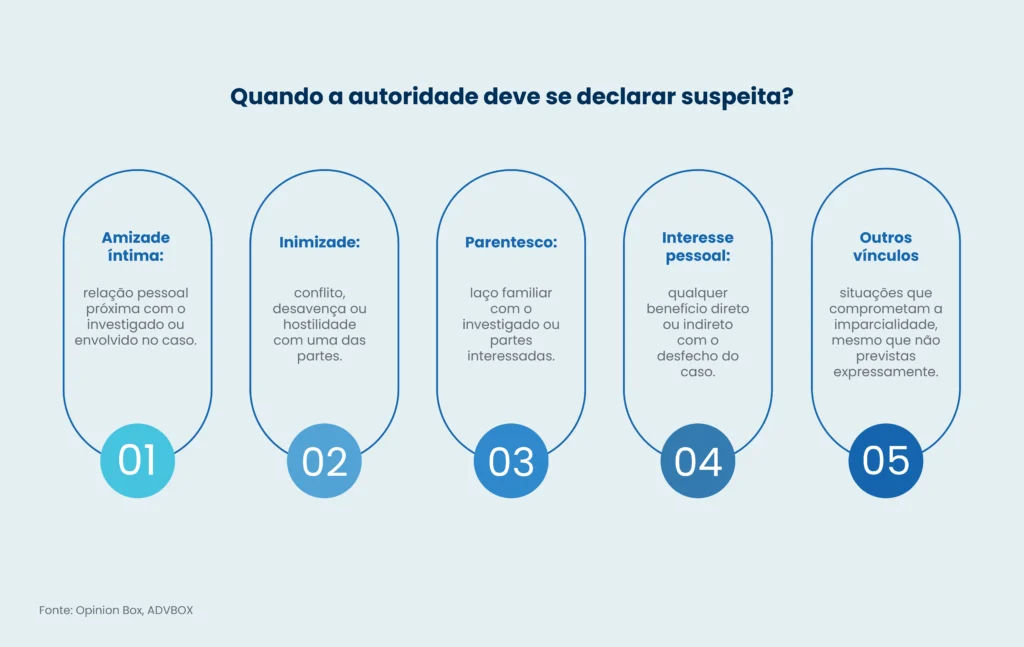

Quais são os motivos legais para a declaração de suspeição?

Os motivos legais para a declaração de suspeição estão relacionados a situações que comprometem a imparcialidade da autoridade envolvida no inquérito ou processo. Esses motivos, quando presentes, impõem o dever de afastamento voluntário da autoridade, garantindo a integridade do procedimento.

Abaixo, listamos os principais fundamentos previstos em lei e reconhecidos pela doutrina:

- Amizade íntima: relações de proximidade afetiva podem gerar favorecimento ou comprometimento da isenção;

- Inimizade: conflitos pessoais, desentendimentos ou hostilidade anterior prejudicam a atuação imparcial;

- Parentesco: vínculo familiar com qualquer das partes gera conflito de interesse e quebra da neutralidade;

- Interesse pessoal: a expectativa de ganho direto ou indireto com o resultado do caso afeta a legitimidade da função;

- Outros motivos: envolvimento profissional, dependência econômica ou influência externa também configuram suspeição.

Essas causas, quando presentes, impõem à autoridade o dever de se afastar, ainda que a parte interessada não possa fazer oposição formal, como prevê o art. 107 CPP.

É possível a suspeição do delegado de polícia?

Não é possível opor formalmente a suspeição do delegado de polícia durante o inquérito, conforme determina o art. 107 CPP. A norma estabelece que, embora a parte não possa arguir suspeição contra a autoridade policial nessa fase, ela própria deve se declarar suspeita, quando houver motivo legal.

Essa restrição decorre da natureza jurídica do inquérito, que é um procedimento preliminar, inquisitivo e não jurisdicional. Ele visa à coleta de elementos para subsidiar o oferecimento ou não da denúncia, mas não possui a estrutura de um processo com contraditório e ampla defesa.

Ainda assim, o delegado tem o dever ético e legal de se afastar voluntariamente caso haja amizade íntima, inimizade, interesse pessoal ou outro fator que comprometa sua imparcialidade. A omissão nesse dever pode gerar questionamentos futuros sobre a lisura da investigação.

A jurisprudência reforça esse entendimento. Em decisão da 5ª Turma do STJ, foi negado provimento a uma revisão criminal ajuizada após o trânsito em julgado, na qual se alegava que o delegado responsável pelo inquérito era filho de um suspeito não investigado.

Para o STJ, a omissão da autoridade não foi suficiente para anular a ação penal, pois o inquérito tem caráter informativo e a condenação se deu com base em provas produzidas judicialmente.

Portanto, o delegado não pode ser alvo de suspeição formal, mas deve se declarar suspeito quando a legalidade exigir.

Como se dá o afastamento da autoridade suspeita?

O afastamento da autoridade suspeita ocorre por iniciativa da própria autoridade, que deve se declarar impedida ao identificar motivo legal que comprometa sua imparcialidade. No caso da polícia, essa comunicação é feita internamente, à chefia imediata ou à Corregedoria, que providenciará a substituição.

Se a suspeição não for declarada voluntariamente, o afastamento pode ser determinado por instâncias superiores, como o Ministério Público ou a própria Corregedoria de Polícia, com base em indícios de parcialidade. O inquérito prossegue com outra autoridade, e os atos anteriores só serão anulados se houver prejuízo comprovado.

Qual o prazo para a declaração de suspeição?

A autoridade policial tem o prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, para se declarar suspeita. No entanto, espera-se que a declaração seja feita imediatamente após a ciência do motivo legal que comprometa sua imparcialidade, conforme interpretação do art. 107 do CPP, que impõe o dever de afastamento voluntário nos atos do inquérito.

Segundo o Código de Processo Penal, não se poderá opor suspeição às autoridades policiais durante o inquérito, mas estas devem declarar-se suspeitas quando houver motivo legal. A suspeição é um instrumento jurídico que impede a autoridade de praticar atos quando há relação pessoal com o fato ou com as partes, protegendo a imparcialidade da investigação.

Por analogia ao art. 98 do CPP, que prevê prazo de até 5 dias para a arguição de suspeição em processos judiciais, entende-se que a autoridade policial também deve agir com prontidão. Caso não o faça, e o fato gere prejuízo à parte investigada, a omissão pode ser questionada, inclusive por meio de revisão criminal, embora isso não implique automaticamente na nulidade da ação penal.

O art. 107 do CPP se aplica apenas ao inquérito policial?

Sim, o art. 107 do CPP se aplica exclusivamente aos atos do inquérito policial, e não às fases posteriores do processo penal. Isso porque sua finalidade é regular a conduta das autoridades policiais durante a investigação preliminar, impedindo a arguição formal de suspeição, mas exigindo o afastamento voluntário quando houver motivo legal.

No Brasil, a investigação preliminar é realizada, em sua maioria, pela polícia, que possui estrutura e competência para apurar crimes ocorridos no território nacional. O inquérito policial é, por natureza, inquisitivo, ou seja, não há contraditório nem ampla defesa nessa fase. Inspirado no modelo da Inquisição, ele busca apurar a verdade dos fatos antes do início da ação penal.

Por isso, entende-se que o envolvimento pessoal do delegado não configura, por si só, suspeição capaz de invalidar os atos do inquérito, desde que não haja prejuízo comprovado. Ainda assim, o art. 107 impõe o dever de o delegado declarar-se suspeito sempre que houver causa legítima.

Vale lembrar que o inquérito não serve para condenar, mas sim para fornecer elementos ao Ministério Público avaliar se deve ou não oferecer denúncia. Nem toda investigação resulta em processo penal.

Em outros países, como o Chile, há modelos distintos, é possível que a parte acusada realize um inquérito defensivo, contratando inclusive um detetive. Isso reforça o entendimento de que a busca pela verdade pode ser feita de forma cruzada, com equilíbrio entre as partes, algo ainda ausente no modelo brasileiro inquisitivo.

Qual é o valor probatório do inquérito policial?

O inquérito policial tem valor probatório limitado e natureza meramente informativa, não sendo suficiente, por si só, para embasar uma condenação. Seu principal objetivo é reunir indícios de autoria e materialidade que justifiquem o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

A fase processual é que deve concentrar a produção das provas definitivas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Apesar disso, há exceções em que determinadas provas colhidas no inquérito podem ter valor relevante no processo penal. Essas situações envolvem principalmente provas cautelares, antecipadas, irrepetíveis e, em certos casos, o termo testemunhal. Veja abaixo como cada uma delas funciona.

Provas Cautelares

As provas cautelares são aquelas cuja produção não pode ser postergada, sob risco de desaparecimento ou comprometimento do vestígio. Exemplos comuns incluem exames periciais, como o exame de corpo de delito em crimes contra a vida e a dignidade sexual.

Por serem realizadas por peritos técnicos, essas provas geralmente não contam com o contraditório imediato. No entanto, são consideradas válidas e podem ser aproveitadas no processo, desde que não haja violação direta a direitos fundamentais.

Contraditório

Mesmo que não exista contraditório pleno no inquérito, as provas produzidas podem ser confrontadas posteriormente, durante o curso da ação penal. Isso significa que a defesa pode contraditar laudos, depoimentos e outros elementos informativos, inclusive requerendo a oitiva de peritos ou a reavaliação de provas. Dessa forma, respeita-se o devido processo legal, e o juiz deve basear sua decisão final apenas em provas submetidas à fiscalização das partes.

Provas Antecipadas

As provas antecipadas são produzidas antes do início da ação penal, por decisão judicial, quando há risco real de que sua colheita não seja possível no momento processual adequado. É o caso de testemunhas com idade avançada, em estado de saúde grave ou que se encontram em situação de risco.

Nesses casos, a produção ocorre com garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo realizada em audiência com a presença das partes, o que confere validade plena à prova no processo.

Provas Irrepetíveis

As provas irrepetíveis são aquelas que, por sua própria natureza, não podem ser reproduzidas em juízo. Um exemplo típico é o depoimento de uma testemunha colhido no inquérito, mas que vem a falecer antes de depor em juízo.

Mesmo sem contraditório na origem, o Código de Processo Penal admite a utilização dessa prova, desde que haja outros elementos nos autos que a corroborem, como documentos, perícias ou relatos complementares.

Termo Testemunhal

O termo testemunhal colhido na delegacia, em regra, tem valor informativo. Porém, em contextos de risco, como casos de coação ou ameaça à vida da testemunha, ele pode ganhar maior relevância. Muitas vezes, a testemunha colabora no inquérito, mas nega os fatos em juízo por medo ou por estar sendo ameaçada. Quando há provas adicionais que sustentem esse primeiro depoimento, o termo pode ser valorado pelo juiz, mesmo não tendo sido produzido sob contraditório, especialmente para proteger a verdade real.

Quais as implicações da declaração de suspeição para o andamento do inquérito?

A declaração de suspeição implica na substituição da autoridade policial e pode gerar atraso na investigação, mas não anula automaticamente os atos já praticados. O inquérito continua sob responsabilidade de outro delegado, designado pela chefia imediata ou pela Corregedoria, garantindo a continuidade da apuração com imparcialidade.

Os atos anteriores à declaração só serão invalidados se houver demonstração concreta de prejuízo à parte investigada. Caso contrário, permanecem válidos, respeitando o caráter informativo do inquérito. A suspeição, portanto, busca proteger a legalidade e não interromper injustificadamente o curso da investigação.

O que é sentença de extinção da punibilidade?

A sentença de extinção da punibilidade é a decisão judicial que reconhece que o Estado perdeu seu direito de punir o autor do fato, mesmo havendo crime. Ela não nega a existência da infração, mas declara que, por razões jurídicas específicas, não é mais possível impor sanção penal ao agente.

Essa perda do poder de punir, chamada de ius puniendi, pode decorrer de diversos fatores, como a morte do réu, prescrição do crime, anistia, entre outros. Quando o juiz constata qualquer uma dessas causas ao longo do processo, ele profere uma sentença que extingue a punibilidade. O fundamento dessa decisão está no princípio da legalidade e no respeito aos limites da atuação estatal em matéria penal.

Quais são as causas de extinção da punibilidade?

As causas de extinção da punibilidade são hipóteses legais que fazem com que o Estado perca seu direito de aplicar sanção penal ao autor do fato. Dessa forma, as principais causas incluem a morte do agente, nova lei que descriminaliza o fato, prescrição, decadência, perempção, anistia, perdão judicial, entre outros.

Essas causas estão previstas no Código Penal e devem ser reconhecidas sempre que configuradas, em qualquer fase do processo. A seguir, listamos algumas das principais situações que levam à extinção da punibilidade e explicamos como cada uma funciona.

A morte do agente

A morte do agente é uma causa natural e automática de extinção da punibilidade. Isso ocorre porque a pena, no Direito Penal brasileiro, é pessoal e intransferível, ou seja, não pode ser transmitida aos herdeiros ou familiares.

Com o óbito, o Estado perde definitivamente seu direito de punir, não podendo mais dar continuidade à investigação, à ação penal ou à execução da pena, mesmo que o crime tenha sido comprovado.

Nova lei que desconsidera o fato como crime

Quando uma nova lei revoga o tipo penal que descrevia a conduta como crime, essa mudança retroage para beneficiar o réu. Isso ocorre com base no princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. A conduta se torna atípica, ou seja, deixa de ser considerada crime. Com isso, extingue-se a punibilidade, ainda que já exista condenação ou o processo esteja em andamento.

Prescrição, decadência ou perempção

A prescrição acontece quando o Estado perde o direito de punir por ter ultrapassado o prazo legal para exercer a ação penal ou aplicar a pena. A decadência ocorre, em geral, em crimes de ação penal privada ou condicionada, quando a vítima não apresenta queixa ou representação no tempo previsto.

Já a perempção se verifica quando o querelante abandona o processo penal privado, deixando de cumprir suas obrigações processuais. Em todas essas situações, extingue-se a punibilidade.

Anistia, graça e indulto

A anistia é concedida pelo Poder Legislativo, geralmente com motivação política, e apaga os efeitos penais do crime, inclusive antes do julgamento. A graça e o indulto são prerrogativas do Presidente da República, concedidas por decreto.

A graça é individual, enquanto o indulto pode ser coletivo. Ambos podem perdoar a pena total ou parcialmente, inclusive com a extinção de seus efeitos secundários, como antecedentes criminais.

Perdão judicial

O perdão judicial é um instituto previsto em casos específicos em que o juiz entende que a imposição da pena seria desnecessária, por razões de justiça ou humanidade.

É comum em crimes culposos (sem intenção), especialmente quando a consequência do fato já causou sofrimento suficiente ao agente, como a morte de um parente em acidente causado por ele. Quando o juiz concede o perdão judicial, a punibilidade é extinta, e o réu é formalmente absolvido, mesmo sendo reconhecida a prática do crime.

Conclusão

O art. 107 do Código de Processo Penal desempenha um papel importante na proteção da imparcialidade dentro da fase de investigação criminal.

Embora não permita a arguição formal de suspeição contra autoridades policiais, o dispositivo impõe a obrigação de que elas se declarem suspeitas quando houver motivo legal. Essa exigência reforça o compromisso com a ética e a legalidade mesmo em etapas anteriores à ação penal.

Compreender o funcionamento do inquérito, suas limitações probatórias e os critérios legais para a extinção da punibilidade é essencial para todos os profissionais do Direito. Isso permite avaliar corretamente a validade das provas, a conduta das autoridades e os momentos em que o Estado já não pode mais exercer seu poder punitivo.

A ADVBOX estrutura a gestão do escritório para advogados que buscam produtividade, organização e controle real dos processos. A plataforma combina automação inteligente com um banco estratégico de mais de 15 mil petições, garantindo consistência jurídica, eficiência operacional e segurança na atuação.

Acesse a ADVBOX e transforme produção jurídica em uma operação previsível e profissional.